Ежедневно интересуйтесь школьными делами детей, проявляя внимание и терпение. При этом не ограничивайтесь дежурными вопросами: «Что получил?», «Как дела?», а расспрашивайте о чувствах, настроении, проявляйте эмоциональную поддержку и т. д.

Не скупитесь на похвалу, замечайте даже самые незначительные на Ваш взгляд достижения ребенка, его посильные успехи. При встрече с неудачами в учебе старайтесь разобраться вместе, найти выход, предвидеть последствия действий. Не запугивайте ребенка, страх не активизирует его деятельность.

Развивайте любознательность, поощряйте любопытство, удовлетворяйте его потребность в знаниях. Давайте ребенку как можно больше сведений и не забывайте, что до 7 лет усваивается около 90% основополагающей информации о мире и примерно столько же важнейших жизненных навыков. На всю оставшуюся жизнь приходится только 10%.

Покупайте и дарите книги, пластинки, картины. Читайте вслух, предлагайте ребенку почитать Вам, обсуждайте прочитанное. Определяйте с ним программу чтения на неделю, месяц и помогайте осуществить, поощряйте ее выполнение.

Помогайте ребенку выполнять трудные задания, предлагайте выход из сложной ситуации, но не забывайте давать ему возможность самому найти выход, решение, совершить поступок.

Будьте доброжелательными к одноклассникам, не запрещайте делать вместе уроки, так как замечено, что индивидуально предпочитают работать отличники, а средне- и слабоуспевающим нравится заниматься парами, группами. К тому же известно: тот, кто учит, учится сам.

Активно слушайте своего ребенка, так как выявлено, что рассказ самому себе вызывает психическую травму. Пусть он пересказывает прочитанное, увиденное, делится впечатлениями о прожитом.

Не говорите плохо о школе, не критикуйте учителей в присутствии ребенка, создавайте у него позитивное, положительное отношение к школе.

Принимайте участие в делах класса и школы. Ребенку будет приятно, если школа станет частью Вашей жизни. Ваш авторитет повысится.

Методические рекомендации социального педагога учителям начальных классов и родителям.

Рекомендации при возникновении напряжения в общении.

1.Проявлять естественное внимание к собеседнику, доброжелательность, терпимость, дружелюбие.

2.Держаться спокойно, не терять самоконтроля. Говорить лаконично, чуть медленнее, если собеседник излишне взволнован.

3.Установить контакт глазами и стараться не терять его.

4.Дать собеседнику понять, что вы понимаете его состояние (приблизиться, наклониться к нему).

5.Признать свою вину, если объективно таковая есть.

6.Постараться предельно тактично показать собеседнику, в чем, как вам кажется, он тоже не прав.

7.Показать, что вы заинтересованы с решении проблемы собеседника, сотрудничестве с ним, будете поддерживать его, если это не противоречит интересам дела.

Рекомендации при работе с капризными и упрямыми детьми.

1. Задайте себе вопрос, не подражает ли ребенок Вам. Иногда мы бурно реагируем на поступки ребенка, напоминающие наши собственные, потому что слишком хорошо знаем свои недостатки.

2. Не стыдите ребенка, не отталкивайте его. Не читайте долгих нотации по каждому поводу. Добивайтесь своего с помощью кратких и простых наставлений.

3. Подумайте, не связано ли поведение ребенка со слишком длительным пребыванием перед телевизором.

4. Подумайте, не стимулирует ли ребенок избыток активности. Некоторым детям требуется мостик между предельной активностью и временем тихих игр. Им приносят пользу успокаивающие занятия.

5. Большинство детей «перерастают» свои капризы, как только научатся ясно выражать свои желания.

6. Иногда дети капризничают и упрямятся перед началом болезни или в период выздоровления.

7. Вместо того, чтобы реагировать только на недозволенное поведение ребенка, попытаться выявить случаи хорошего поведения и вознаградить ребенка объятиями, поцелуями и похвалами.

Рекомендации при работе с гиперактивными детьми

1. Необходима точная диагностика болезни на основании выявления причин и патогенеза.

2. Необходимо физическое закаливание ребенка.

3. Необходима организация коллективных игр соревновательного характера, чтобы снять вялость движений ребенка, заинтересовать его.

4. Необходимо обучение приемам действий в различных видах деятельности, следует также разнообразить виды самообслуживания.

Рекомендации общения с ворующими детьми

1. Ваша цель — помочь ребенку контролировать свои порывы и пояснить, почему такое поведение неприемлемо. Вы должны научить ребенка, чтобы он научился просить разрешения, а не просто брать понравившийся ему предмет.

2. Если Вам необходимо выяснить у ребенка, что произошло, поставьте вопрос следующим образом : «У Маши пропали карандаши, и Елена Ивановна считает, что их мог взять ты. Это правда?»

3. Если ребенок признается в том, что он взял чужую вещь, похвалите его за чистосердечное признание, а потом объясните последствия такого поступка. Если он будет отрицать свою вину, не обвиняйте его во лжи, а расспросите настойчивее. Не обыскивайте ребенка. Дайте ему возможность обдумывать свои слова. Возможно он скажет, что «нашел» эту вещь. Объясните ребенку, что одно дело распоряжаться своими вещами, но совсем другое — брать чужие без разрешения.

4. Дети не слишком искусно скрывают информацию, поэтому ведите расспросы настойчиво. Истина может постепенно всплыть после наводящих вопросов.

5. Не ждите, что после одного разговора случаи воровства сразу прекратятся. Усвоение таких правил требует повторения.

6. Иногда дети воруют, если им кажется, что ими пренебрегают, относятся к ним несправедливо или же что, взрослые слишком давят на них. Таким детям необходимо чувствовать, что они имеют значение, им требуется похвала.

Разумное воспитание (притча)

Однажды к Хинг Ши пришла молодая крестьянка и спросила:

— Учитель, как следует мне воспитывать сына: в ласке или в строгости? Что важнее?

— Посмотри, женщина, на виноградную лозу, — сказал Хинг Ши. – Если ты не будешь ее обрезать, не станешь, из жалости, отрывать лишние побеги и листья, лоза одичает, а ты, потеряв контроль над ее ростом, не дождешься хороших и сладких ягод. Но если ты укроешь лозу от ласки солнечных лучей и не станешь заботливо поливать ее корни каждый день, она совсем зачахнет. И лишь при разумном сочетании и того, и другого тебе удастся вкусить желанных плодов.

Иметь детей – это, конечно, счастье, но, к сожалению, не безоблачное. Послушный, безукоризненный ребенок больше похож на робота. Настоящий, живой маленький человечек не раз огорчит родителей своими поступками, за чем обязательно последует наказание. Но вот каким оно должно быть, за что можно, а за что нельзя наказывать.

За что нельзя наказывать

РОДИТЕЛИ должны твердо запомнить, что ребенка нельзя наказывать за врожденные недостатки, которые ребенок не в силах исправить. Например, заикание. Наказание за плохую учебу чаще всего ведет к стойкой нелюбви ходить в школу вообще, а также к обману родителей, вырыванию страниц из дневника, прогулам и т.д. нельзя наказывать за проступки, совершенные ребенком из – за непонимания, что это плохо. Ведь он просто этого не знал. Не ругайте его, а спокойно объясните, почему этого делать нельзя. Если вы узнали о проступке вашего ребенка спустя длительное время после его свершения, не наказывайте его. Возможно, сейчас бы он этого не сделал, а скрывал, потому что было стыдно. Поговорите об этом. В случае же непонимания объясните, в чем состоит его вина и как вы огорчены.

Как нельзя наказывать

НАКАЗЫВАТЬ ребенка нужно только с холодной головой и обязательной любовью к нему. Недопустимы элементы жестокости. Такие как подзатыльники, щипки, выкручивание рук или ушей. Часто родители наказывают, еще не остыв и соответственно не соизмеряя меру наказания к самому проступку. Бывают случаи, когда в наказание детей родители вкладывают еще и свое плохое настроение, раздражительность, на них свои собственные неудачи. Это совершенно недопустимо. Вы можете нанести не только телесные повреждения, но и травмировать психику ребенка, что приведет к патологической боязни наказания. А ведь для нас главное – чтобы боялись огорчить, расстроить родителей, а не ремня.

Не стоит в виде наказания использовать домашний труд, если вы, конечно, не хотите привить, например, девочке стойкую неприязнь к уборке. Да и порученную работу ребенок может выполнить плохо, и за это вы тоже будете его наказывать? Нельзя детей наказывать в присутствии друзей и вообще посторонних людей. Ведь вы хотите наказать за конкретный проступок, а не унизить. Для впечатлительных детей нет ничего страшнее, и они могут вас возненавидеть.

Нельзя за один и тот же проступок наказывать несколько раз. Например, сегодня вы не разрешили ему смотреть любимую передачу, а в воскресенье не разрешили пойти в гости, мотивируя тем, что он все еще расплачивается за случившееся. Даже преступников не судят дважды за одно преступление. Как можно наказывать

ОБЯЗАТЕЛЬНО наказание должно быть адекватно проступку. В любом случае необходимо объяснение, за что и почему это плохо. Лучше ограничиться строгим внушением, но не криком. А для этого нужно успокоиться самому воспитателю.

Физическое наказание возможно лишь в случае, если ребенок жесток к живому: замучил кошку, избил слабого и т. д. Но во всех случаях даже за самым жестоким проступком следует не только наказание, но и прощение.

Может ли наказание быть средством воспитания?

В современной педагогике не прекращаются споры не только о целесообразности применения наказания, но и по всем специальным вопросам методики – кого, где сколько, и с какой целью наказывать. К полному единодушию педагоги, видимо, придут еще не скоро, т.к. бытуют различные и порой крайне противоречивые взгляды на предмет его применения. Одни считают, что надо наказывать чаще, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте, чтобы выработать правильные привычки поведения. Другие советуют прибегать к наказанию крайне редко, в исключительных случаях. А есть, кто убежден, что истинное воспитание – это воспитание, без каких бы то ни было наказаний.

Дети пока вырастают, естественно, совершают множество ошибок, порой грубых, наносящих и материальный, и моральный ущерб окружающим. Родители придают особое значение именно наказанию и зачастую используют его неверно, нанося психике ребенка непоправимый вред.

Надо поставить перед собой задачу, как “очеловечить” наказание, как найти формы, не унижающие человеческого достоинства, как использовать наказание так, чтобы направить его к действиям, которые помогли бы исправить его ошибку, а не добиваться послушания любой ценой.

Наказание должно быть строго объективным (то есть справедливым)

Дети не прощают несправедливого наказания и, наоборот, адекватно относятся к справедливому, не тая обиды на взрослого.

Сочетать наказание с убеждением. Именно через проникновенное слово воспитателя можно довести до сознания смысл наказания и его причины, а также желание исправить свое поведение.

Отсутствие поспешности в применение наказания. Необходимо сначала выявить причины, побудившие ребенка к отрицательным действиям.

Применять наказание лишь после того, как все другие методы и средства не дали никаких результатов или когда обстоятельства требуют изменить поведение человека, заставить его действовать в соответствии с общественными интересами.

Наказание должно быть строго индивидуализировано. Для одного ребенка достаточно только взгляда, для другого – категорического требования, а третьему просто необходим запрет.

Не злоупотреблять наказанием. Дети привыкают и не испытывают угрызений совести. В таком случае – зачем оно?

7 правил известного психотерапевта

В.Леви “Важно помнить”:

1. Наказание не должно вредить здоровью — ни физическому, ни психическому.

2. Если есть сомнение: наказывать или не наказывать – не наказывайте. Никакой “профилактики”, никаких наказаний на всякий случай.

3. За один проступок – одно наказание. Если проступков совершено сразу много, наказание может быть суровым, но только одно, за все проступки сразу.

4. Недопустимо запоздалое наказание. Иные воспитатели ругают и наказывают детей за проступки, которые были обнаружены спустя полгода или год после их совершения. Они забывают, что даже законом учитывается срок давности преступления. Уже сам факт обнаружения проступка ребенка в большинстве случаев – достаточное наказание.

5. Ребенок не должен бояться наказания. Он должен знать, что в определенных случаях наказание неотвратимо. Не наказания он должен бояться, не гнева даже, а огорчения родителей. Если отношения с ребенком нормальны, то их огорчение для него – наказание.

6. Не унижайте ребенка. Какой бы была его вина, наказание не должно восприниматься им как торжество вашей силы над его слабостью и как унижение человеческого достоинства. Если ребенок особо самолюбив или считает, что именно в данном случае он прав, а вы несправедливы, наказание вызывает у него отрицательную реакцию.

7. Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. О прежних его проступках – больше ни слова.

Как разрешать воспитательные конфликты в семье?

Для разрешения конфликта надо знать, что конкретно значимо в нем для ребенка и для родителей. Затем, остудив свои эмоции, надо спокойно выработать тактику поведения.

Например, ребенок вырвал из дневника лист с замечаниями учителя. Анализируем. Ребенок совершил проступок: он обманул родителей, скрыв от них замечания учителя, вероятно негативного характера. Он сделал это из-за боязни быть наказанным, непонятым, из-за нежелания быть униженным и несостоятельным в их глазах, тревоги за свои отношения с ними.

Если в этой ситуации родители не доверяют ребенку, не понимают его переживаний, не оберегают его от душевных и физических травм, не самокритичны, они скорее всего выберут в этой конфликтной ситуации стратегию соперничества. Эта стратегия самая непродуктивная. Ребенок, получивший двойное наказание за замечание учителя, за обман и порчу дневника, еще больше будет бояться подобного случая. А поскольку у него проблемы с поведением и успеваемостью, то он не застрахован от новых записей в дневнике. Следовательно, он будет вынужден снова и снова использовать испытанный способ самозащиты.

Если при тех же отношениях с ребенком родители просто уйдут от конфликта, не будут придавать значения проступку, тем более что подобные вещи уже совершались ребенком, проступок, несомненно, повторится. Для ребенка такая реакция родителей весьма желательна.

Родители могут приспособиться к ситуации: слегка пожурить ребенка, а затем при нем отчитать учительницу, которая без конца беспокоит своими записями. Чаще сего эту стратегию принимают родители, которые либо гиперопекают ребенка, либо безразличны к его проблемам. Такое поведение родителей самое желательное для ребенка, но его проступки через некоторое время могут повториться вновь.

Очевидно, самой перспективной позицией в конфликтной ситуации является ее совместное обсуждение с ребенком – выявление его желаний, переживаний, мотивов поведения – и совместное принятие решений. В данной ситуации ребенок прежде всего должен получить гарантии того, что его выслушают и попытаются понять.

Преодоление трудностей в общении с ребенком

Поведение ребёнка: Ноет, шумит, встревает в разговор, не слушает.

Цель, которую преследует ребёнок: Привлечь к себе внимание.

Реакция родителей: Раздражаются.

Ответ ребёнка на реакцию взрослых: Прекращает на время, затем снова начинает.

Рекомендации:

1. Игнорировать

2. Акцентировать внимание на хорошем поведении

3. Задать вопрос: «Может ты хочешь, чтобы я обратил(а) на тебя внимание?»

Поведение ребёнка: Отказывается делать то, о чём его просят.

Цель, которую преследует ребёнок: Показать, что имеет власть над другими.

Реакция родителей: Начинают сердиться, пытаются использовать свою власть, заставляют.

Ответ ребёнка на реакцию взрослых: Упрямится, усиливает неповиновение.

Рекомендации:

1. Избегать конфликтов

2. Стремиться объяснить неправильность поведения

3. Не выказывать свой гнев

Поведение ребёнка: Вредит, оскорбляет, не слушает доводов родителей.

Цель, которую преследует ребёнок: Отплатить, отомстить, взять реванш.

Реакция родителей: Чувствуют гнев, обиду.

Ответ ребёнка на реакцию взрослых: Стремится отплатить ещё больше.

Рекомендации: Не показывать обиду

Поведение ребёнка: Требует помощи, стремится доказать своё неумение.

Цель, которую преследует ребёнок: Продемонстрировать свою неспособность и неадекватность.

Реакция родителей: Соглашаются, что ребёнок ни на что не способен.

Ответ ребёнка на реакцию взрослых: Остается беспомощным

Рекомендации: Поверить в способности ребёнка, дать понять, что в него верят.

Пути преодоления конфликта между родителями и подростком

Порой родители подавляют желания подростка, и он вынужден отступить, подчиниться, затаив обиду на взрослых, порой родители уступают подростку, испытывая чувства возмущения, бессилия и обиды. Оба эти метода не лучше, хотя бы потому, что кто-то неизбежно оказывается в проигрыше. Но возможен и беспроигрышный вариант, который воплощает поиск решения, удовлетворяющего потребности обеих сторон – и родителей, и ребёнка. Поиск решения достигается при помощи особой методики – «шесть шагов».

Первый шаг

Определение проблемы. Здесь необходимо выяснить причины неприемлемого поведения ребенка или взрослого. С этой целью полезнее всего внимательно его выслушать, а затем сообщить ему о своих потребностях и переживаниях.

Второй шаг

Поиск возможных вариантов решения. Искать их надо вместе. Сначала полезно перебрать все приходящие в голову варианты, даже если они, на первый взгляд, кажутся непригодными. Это может быть своеобразный «мозговой штурм», когда предлагается любая идея и ни одна не критикуется.

Третий шаг

Обсуждение и оценка предложенных вариантов решения. Исходный принцип здесь один; должны быть удовлетворены потребности обеих сторон – и ребенка, и взрослого.

Четвёртый шаг

Выбор лучшего решения. При этом нужно задавать друг другу вопросы: «Если мы используем эту идею, что получится? Будет ли каждый доволен? В чем ошибка этого варианта решения?»

Пятый шаг

Определить, как выполнить это решение: что надо сделать.

Шестой шаг

Оценка, насколько хорошо намеченный способ действия разрешает проблему. При этом полезно спросить друг друга: «Исчезла ли проблема? Вы довольны тем, что мы сделали?»

Зачем человеку общение?

Общительный человек смело шагает навстречу людям. Если у тебя доброе сердце, чистая душа, пытливый ум и здоровая любознательность – интересные встречи и море событий обязательно произойдут. Общительность пополнит твой жизненный багаж новыми знакомствами и полезными делами. Возможно, деловые встречи покажутся тебе менее интересными и более скучными, но зачастую именно они приносят осознание собственной значимости. Разве ты бы открыл в себе математические способности или, например, музыкальный дар, отказавшись ходить в школу. Ведь именно учитель, общаясь с тобой, выявляет твои способности, помогает развивать их. Также, огромное значение в жизни человека имеет общение с родителями. Разговаривай почаще со своими родителями, сообщай им новости твоей жизни. Старайся не обманывать родителей. Тайное всё равно становится явным. Чаще всего родительский запрет оказывается правильным решением. Задумайся, что бы произошло, если бы тебе было позволено всё! Возвращение домой к определенному времени – это способ оградить тебя от неприятностей, то есть мера безопасности. Если задерживаешься, обязательно позвони, родители же волнуются.

И всё — таки чаще, чем со взрослыми, тебе приходится иметь дело со своими ровесниками. Общение с ними составляет важнейшую часть твоей школьной жизни.

Но всегда ли оно бывает радостным? Многое зависит от того, как ты умеешь строить свои отношения с ребятами.

· Развивай в себе чувствительность и внимание к внутреннему миру другого человека

· Помни, каждый достоин уважения, так как он – человек.

· Проявляй чаще интерес к другому человеку. Научись находить в нём хорошее.

· Не замечай мелкие недостатки товарищей. Ты тоже не идеален.

· Развивай умение понимать юмор. Старайся отшучиваться, если кто- то иронизирует по поводу твоей внешности или успеваемости.

И последнее, старайся участвовать во всех делах класса, во внеклассных мероприятиях — это поможет тебе научиться общению и правильному поведению в коллективе.

Что такое гнев и агрессия и как с ними бороться.

Гнев – это, прежде всего результат неумения справится с самим собой. Окружающий мир и люди в нём не всегда соответствуют нашим требованиям и желаниям. Мы пытаемся изменить это. Если не удается – мы гневаемся. Но от нашего гнева, как правило, ничего не меняется, разве что ещё больше ухудшается настроение. Мы становимся агрессивными. Что такое агрессия? Очень часто в детском и подростковом возрасте, человек сердится на самого себя. И чаще всего зря.

Вам кажется, что вы должны быть сильнее, выносливее, более умелыми и умными. Конечно, стремиться к лучшему – это нормально, однако, не следует забывать, что ваши рост и развитие организма ещё не закончились, и должно пройти время, прежде чем вы овладеете какими – то нужными навыками. И не стоит на себя за это сердиться. Но уже сейчас вы можете научиться некоторым упражнениям, которые помогут вам владеть собой в трудных жизненных ситуациях, не поддаваться сиюминутным приступам гнева, снижать агрессивность. Можно сделать упражнение. Оно очень простое и короткое. Положите ладонь на стол и попробуйте согнуть указательный палец. Причем так, чтобы согнулся только он, и в этот момент не работали другие пальцы. Если не получается, не расстраивайтесь, для того чтобы овладеть этим на первый взгляд нехитрым упражнением, нужно потратить некоторое время. Только тогда ваше тело останется совершенно спокойным при сгибании одного-единственного пальца. Повторяйте это упражнение в своё свободное время и попробуйте во время этого почувствовать, какие именно мышцы были включены в работу.

Умение прислушиваться к своим движениям – начало работы по освоению власти над самим собой. Не кулаки и бранные слова у владеющего собой человека управляют его жизнью, а, наоборот, он сам может отдать любой приказ своему телу.

Как поддержать своё здоровье.

Ведь известно, что если человек болен, ему труднее противостоять сложным жизненным ситуациям, он становится более конфликтным в отношении с окружающими. Поэтому поддержание хорошего здоровья – не только физического, но и психического будет способствовать лучшему усвоению знаний и хорошим отношениям в коллективе. Какие психологические факторы следует учитывать, чтобы по возможности нормализовать негативную реакцию своего организма на сегодняшнюю напряженную и сложную жизнь? Назовём лишь некоторые из них:- информационные перегрузки. Это типичная причина плохого самочувствия, раздражительности, бессонницы. Необходимо оценить объём и значимость информации, которую ты получаешь, играя за компьютером по нескольку часов в день, просматривая телепередачи до полуночи.

— недостаточность ночного сна. Известно, что треть своей жизни человек тратит на сон. Следовательно, очень важно обеспечить себе здоровый сон. Спать необходимо на ровной, достаточно жесткой, с невысокой подушкой постели. Перед сном желательна прогулка на свежем воздухе. В течение двух часов перед сном лучше избегать большой интеллектуальной и эмоциональной нагрузки.

— следующий фактор- это низкая двигательная активность, отсутствие занятий физкультурой и спортом. Все вы это знаете, но мало у кого хватает силы воли регулярно использовать такой способ повышения устойчивости к стрессам и конфликтам.

— около 80 % информации об окружающем мире человек получает посредством зрения. Звуковая информация также оказывает заметное влияние на психическое состояние человека. Желательно избегать воздействия громких звуков: громкой музыки, шумов двигателя, различных агрегатов и инструментов.

— За последние сто лет состояние среды обитания человека резко ухудшилось, что также является одной из причин слабого физического и психического здоровья. Поэтому надо стараться максимально приблизить свою среду обитания к естественной: дома и в классе хорошо иметь больше комнатных растений, цвет обоев и стен должен быть близок к природным, полезно завести аквариумных рыбок или других животных.

И последнее. Для поддержания своего физического и психического здоровья необходимо как можно чаще отдыхать на природе.

Ссора

Мы уже не раз говорили о том, что дружба – одно из самых больших богатств, которые есть на Земле. Но не только приятные моменты бывают в дружбе, есть и такие, о которых мы сегодня хотим поговорить – это ссоры.

С чего начинается ссора? Она может получиться из ничего. Для этого совсем необязательно встретить на узкой дорожке злого недруга. И между друзьями могут возникнуть серьёзные разногласия. Человечество в целом ссориться не любит. За редким исключением. Ребята, которые специально ищут ссоры, встречаются не часто. Встреч с ними всячески стараются избегать те люди, которые очень ценят дружбу и хорошие отношения. Не позавидуешь тем, кто сеет вокруг себя ссоры и раздоры. У этих ребят много проблем в жизни. Им нужно в первую очередь разобраться в себе. Почему им так хочется спорить со всеми? Возможно, они стремятся доказать своим друзьям, что знают всё на свете. Может быть, эти ребята просто забыли, что у каждого человека есть своё мнение и свой вкус, что одним людям нравится то, что может не нравится другим. И в этом споре не может быть истины. Каждый будет прав, но только со своей точки зрения.

Как избежать ненужных ссор? Если ты не любитель поскандалить, то тебя волнуют подобные вопросы. Ведь к ссоре нельзя быть готовым. Сколько раз друзья расставались врагами после какого-нибудь спора. А если во время горячего спора друзья начинают называть друг друга нехорошими бранными словами, то это уже серьёзная ссора. После такого разговора трудно будет вернуться к дружеским отношениям. В споре важно не увлекаться, тогда будет не так трудно следить за своими словами. Тем более если друг разошёлся в споре не на шутку. Не нужно отвечать той же монетой на злость. Вы оба будете потом жалеть об этом, но ничего уже не исправишь.

Нужно научится уважать вкусы других людей, тогда и твоё мнение будут ценить. Ребята, которые постоянно вызывают ссору, должны о многом задуматься. Им нужно изменить своё поведение, научиться сдерживать порывы, держать свою точку зрения при себе, пока она не заинтересует окружающих. Научиться быть терпимым к другим не просто, но это – условие жизни в человеческом мире.

Кризисы

В отечественной психологии впервые вопрос о существовании критических и стабильных периодов был поставлен П.П. Блонским в 20 – е годы. Позже изучению кризисов развития были посвящены работы известных отечественных психологов: Л.С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Л. И. Божович и др.

В результате исследований и наблюдений за развитием детей было установлено, что возрастные изменения психики могут проходить резко, критически, либо постепенно, литически. В целом психическое развитие представляет собой закономерное чередование стабильных и критических периодов.

В стабильные периоды развитие ребёнка имеет относительно медленный, поступательный, эволюционный характер. Эти периоды охватывают достаточно продолжительный отрезок времени в несколько лет. Изменения в психике происходят плавно, за счёт накопления незначительных достижений, и внешне часто незаметны. Только при сравнении ребёнка в начале и в конце стабильного возраста отчётливо наблюдаются те перемены, которые произошли в его психике в этот период. Используя возрастную периодизацию Л. С. Выготского с учётом современных представлений о границах возрастов, выделяют следующие стабильные периоды в детском развитии:

Младенческий возраст 2 мес. – 1 год

Раннее детство 1-3 года

Подростковый возраст 11-15 лет

Младший школьный возраст 7 – 11 лет

Старший школьный возраст 15 – 17 лет

Критические(переходные) периоды по своим внешним проявлениям и значению для психического развития в целом существенно отличаются от стабильных возрастов. Кризисы занимают относительно короткое время: несколько месяцев, год, редко два года. В это время происходят резкие, фундаментальные изменения в психике ребёнка. развитие в кризисные периоды носит бурный, стремительный, «революционный» характер. При этом в очень короткий срок ребёнок меняется весь. Критические периоды, по замечанию Л.С. Выготского, — это «поворотные пункты» в детском развитии.

В психологии под кризисами имеют в виду переходные периоды от одного этапа детского развития к другому. Кризисы возникают на стыке двух возрастов и являются завершением предыдущего этапа развития и началом следующего.

В детской психологии принято выделять:

Кризис новорождённости.

Кризис одного года.

Кризис 3 лет

Кризис 7 лет

Кризис подростковый 12- 14 лет

Кризис юности 17 – 18 лет

С точки зрения внешних проявлений критические периоды имеют ряд особенностей.

Во – первых, следует отметить неопределённость, размытость границ, отделяющих кризисы от смежных возрастов. Трудно определить начало и конец кризиса.

Во — вторых, в эти периоды происходит резкое, скачкообразное изменение всей психики ребёнка. По мнению родителей и воспитателей, он становится совершенно другим.

В – третьих, развитие в критические периоды часто носит негативный характер. В эти периоды ребёнок не сколько приобретает, сколько теряет из приобретённое прежде: угасает интерес к любимым игрушкам и занятиям, нарушаются сложившиеся формы отношений с окружающими, ребёнок отказывается выполнять нормы и правила поведения, усвоенные ранее.

В – четвёртых, в кризисные периоды всякий ребёнок становится «относительно трудновоспитуемым» по сравнению с самим собой в стабильные периоды.

Принято выделять семь симптомов, так называемое «семизвездие кризиса»

Негативизм.Негативизмом называют такие проявления в поведении ребёнка, как нежелание что-то сделать только потому, что это предложил взрослый.

Упрямство – второй симптом кризиса. Ребёнок настаиваем на чём – либо не потому, что ему этого очень хочется, а потому, что он это потребовал. Мотивом упрямства в отличие от настойчивости является потребность в самоутверждении: ребёнок поступает таким образом потому, что «он так сказал».

Строптивость – это третий симптом. В отличие от негативизма, строптивость направлена не против взрослого, а против норм поведения, установленных для ребёнка, против привычного образа жизни.

Четвёртый симптом —своеволие, проявляющееся в стремлений ребёнка к самостоятельности, в желании все делать самому.

Наряду с основными, выделяют ещё три дополнительных симптома кризиса.

Это протест – бунт, когда все поведение ребёнка приобретает форму протеста. Он как будто находится в состоянии войны с окружающими, постоянно происходят детские ссоры с родителями по любому поводу.

Обесценивание может проявляться по отношению к взрослым (говорит «плохие» слова) и по отношению к любимым вещам (рвёт книги, ломает игрушки).

В семье с единственным ребёнком может наблюдаться ещё симптом – деспотизм, когда ребёнок стремится проявить власть над окружающими, подчинить своим желаниям весь уклад семейной жизни. Если в семье несколько детей, этот симптом проявляется в форме ревности к другим детям.

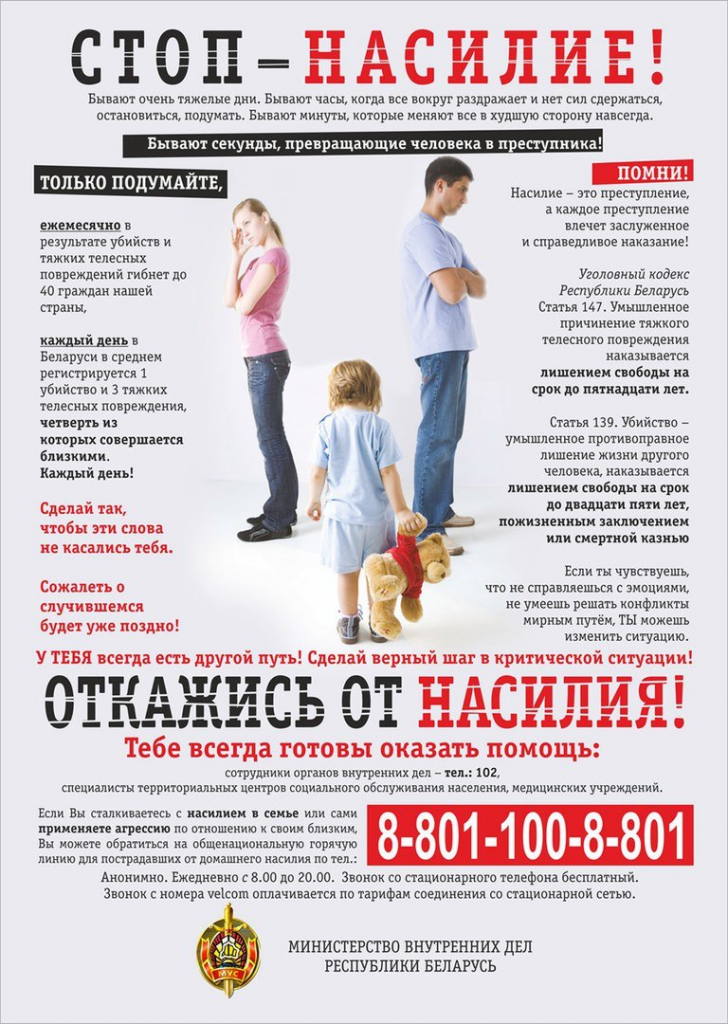

Ребенок живет в постоянной опасности различных видов насилия. В разном возрасте детства опасности разные. Опасностями являются физическое насилие, сексуальное насилие над детьми, домашнее насилие над детьми. Но не меньшие последствия, чем физическое насилие, имеет психологическое насилие над ребенком.

Родители, никогда так не поступайте…

1. Никогда не применяйте угроз.

Они ослабляют внутреннее «я» ребенка. Происходит это от таких распространенных обещаний: «Ты у меня дождешься – шкуру спущу», «Еще раз так сделаешь, и я тебя выпорю – сесть не сможешь!»

Они наполняют душу ребенка чувством страха, беспомощности.

Дело в том, что дети живут настоящим. Угроза наказания в будущем все равно не действует «с запасом», а негативную реакцию вызывает сразу же.

2. Никогда не унижайте детей.

Нельзя говорить ребенку: «Как можно быть таким балбесом (болтуном, лгуном)?», « У тебя голова или кочан капусты?» и прочее в том же духе.

Сколько раз вы оскорбили малыша, сколько раз вы нанесли удар по его внутреннему «я» — тому, из чего развивается личность.

3. Никогда не выдавливайте силой обещание из ребенка не делать то, что вам не нравится.

А мы так часто понуждаем детей: «Обещай, что это не повториться! Ну, я жду! Не слышу обещаний!» И ребенок обещает. Что ему остается? А потом вновь делает то, что вы ему запретили. И мы же его попрекаем: «Ты же не сдержал обещания!». Но самое существенное: малыши имеют дело только с настоящим, они не осознают будущего. Если вынуждать их давать обещания, они просто привыкнут с их помощью избегать неприятностей, ничего реально в своем поведении не меняя.

4. Никогда не применяйте методы, которые заставляют ребенка чувствовать себя «плохим».

Это происходит, когда родители, внушают малышу: Хороший ребенок так не поступает. Мы с мамой столько для тебя делаем, а ты вот как платишь нам, неблагодарный» и пр.

Ребенка настолько «достают» эти нотации, что он просто «отключаются» или находит «блокировки». Доводилось вам слышать, как дети, к примеру, отвечают на обидные дразнилки? «Оскорбляй меня хоть век, все равно я человек», — повторяют они как заклинание. В любом случае, к улучшению в поведении навешивание ярлыка «плохой» не приводит.

Родители применяют силовые методы воспитания к своим детям по следующим причинам:

— из-за стрессового состояния не умеющего управлять своей возбужденностью взрослого, который «разряжается» на наиболее доступном объекте;

— из-за отсутствия знаний по ненасильственным метолам воспитания детей;

— в силу традиции воспитания, которые были в ходу у их собственных родителей.

Правила, при соблюдении которых воспитание может быть успешным:

1. Укрепляйте уважение ребенка к самому себе, внимательно слушайте своего ребенка, показывайте ему, что с его мнением считаются, его ценят.

2. Честно говорите о том, что испытываете (в том числе и о негативных чувствах), но проявляйте чувства и мысли без агрессивности, уважайте личность ребенка.

3. Не допускайте таких действий или слов, которые оскорбляют ребенка, не срывайте на нем злость.

4. Попробуйте отказаться от таких слов и выражений как: нельзя, нет, не разрешаю, как сказал, так и будет и др.

Попытайтесь представить, что не вы, а ваш ребенок знает, как нужно себя вести, как разговаривать по телефону, когда и какую программу смотреть по телевизору, с какой громкостью и какую музыку слушать, с кем дружить и в какое время возвращаться домой. И не Вы, а он (она) имеют право решать свои (а вместе с тем и некоторые ваши) жизненные проблемы.

Жестокость родителей порождает жестокость детей – порочный круг замыкается. Дети вырастают и начинают мстить за свое поруганное детство, коверкая жизнь другим людям – эстафета ненависти и жестокости продолжается.

Старинная мудрость гласит:

« Прежде чем сказать – посчитай до десяти.

« Прежде чем обидеть – посчитай до ста».

« Прежде чем ударить – посчитай до тысячи».

В последнем случае лучше сосчитать до миллиона – тогда Вы (отец или мать) окончательно остынете и Вам будет стыдно, что хотел ударить собственного или (чужого) ребенка!

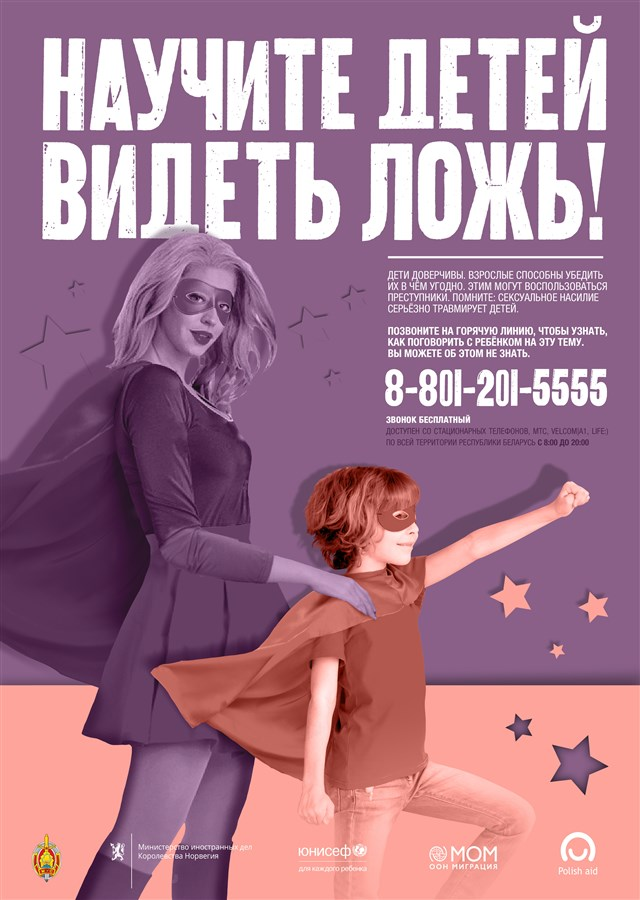

В детях необходимо воспитывать строгие правила поведения и требования к себе. В противном случае их нестрогое соблюдение легко может оказаться провоцирующим для преступников. Обращайте внимание на увлечение детей сексуальной литературой, видеофильмами с эротическими сценами.

НАДО ПОМНИТЬ, что преступники могут применить не только насильственные, но и «соблазнительные» приемы.

Они могут предложить конфеты, мороженое, игрушки, либо обещают что-то показать интересное. Соблазнитель зовет вместе погулять, либо напрашивается в провожатые.

ЗНАЙТЕ, что дети охотнее идут на контакт (особенно с 6 до 12 лет), что прибавляет насильнику уверенности, он стремится расположить к себе ребенка, одновременно обещает в обоюдных половых действиях безобидную и приятную забаву.

НЕРЕДКО преступником оказывается человек, который находится с детьми и подростками в каких-либо повседневных служебных контактах.

Жертвами половых преступлений чаще оказываются дети и подростки, запущенные с точки зрения полового воспитания. По этой причине некоторые дети утрачивают чувство стыдливости, другие воспитываются в такой покорности взрослым, что в случае половых домогательств не смеют им противостоять. Пусть дети не позволяют, чтобы незнакомцы, знакомые или даже дальние родственники трогали их, целовали, обнимали.

Постарайтесь, чтобы дети рассказывали вам обо всем, что происходит с ними. Объясните, что насильники или вежливо уговаривают, или запугивают детей, добиваясь, чтобы они сохранили это втайне.

Люди, живущие в ситуации насилия могут испытывать следующие чувства: ужас, смятение, чувство беспомощности, безнадежности или бессилия, беспокойство о безопасности, чувство вины, подавленность. Им часто снятся кошмары, они теряют уверенность в себе, им свойственны навязчивые воспоминания, приступы тревоги, депрессия, фобии, печаль, мысли о самоубийстве, самообвинения, духовные сомнения, отказ от участия в жизни общества, семьи, изменение сексуальной активности, алкогольная или наркотическая зависимость, желание возмездия.

Механизмы поведения женщин, остающихся в семье, несмотря на причиняемые им страдания, определяются, главным образом, двумя факторами.

Как правило, насилие было типичным в семьях, в которых они выросли: отец бил мать, братья и сестры били друг друга. Дети оскорбляют тех, кого оскорбляют в семье другие. Экономическая зависимость, ограниченная помощь со стороны государства также способствует домашнему насилию против женщин и детей. Для женщин, подвергающихся насилию, характерна уверенность в том, что не существует способа защитить себя, даже в том случае, если в семейные конфликты вмешивается милиция. Женщины опасаются того, что при попытке обращения в правоохранительные органы, мужья будут мстить им или причинят вред тому, кто им дорог (детям, домашним животным и т.д.). Они приносят себя в жертву ради спокойной жизни других.

Эти женщины — пленники в их собственных домах.

Причины того, что жертва не прекращает своих отношений с лицом, допускающим акты домашнего насилия, многочисленны и различны. Существует миф о том, что жертва может легко разорвать эти отношения, если захочет, и партнер даст ей уйти, не прибегая к насилию как к средству ее удержания. Жертвы домашнего насилия называют в качестве основной причины того, что они не пытаются уйти от своего мучителя, реальный страх перед эскалацией насилия. Из предыдущего опыта жертва знает, что как только она пытается воспользоваться чьей-то помощью, интенсивность насилия возрастает. Лицо, допускающее акты домашнего насилия, может постоянно говорить своей жертве, что она никогда не избавится от него. На основе своего опыта, когда она пыталась освободиться от него, жертва верит таким утверждениям. Иногда такое лицо выслеживает жертву или отбирает у нее детей в попытке вернуть ее. С этой же целью он может воспользоваться помощью родственников или друзей.

Кроме страха, к причинам того, что жертвы не разрывают отношений с партнером, относятся:

— отсутствие реальных альтернатив в том, что касается трудоустройства и финансовой помощи, особенно для жертв с детьми (часто финансы находятся под контролем преступника);

— отсутствие жилья, которое жертва может себе позволить, и которое стало бы надежной защитой для жертвы и ее детей;

— культурные и семейные ценности, призывающие к сохранению семьи любой ценой;

— партнер, психологи, суды, священники, родственники и т.д., которые убеждают жертву, что она сама виновата в насилии и что она может остановить его, подчинившись требованиям партнера.

Вместо того, чтобы считать поведение жертвы мазохистским и безумным, следует отнестись к нему как к нормальному поведению, важному для выживания жертвы и ее детей.

Мифы и факты о насилии в семье.

1. Женщины, подвергающиеся насилию в семье — мазохистки. Им доставляет удовольствие, когда их бьют.

В основном считается, что избивают женщин, которые «хотят и заслуживают того, чтобы быть избитыми», поэтому они не уходят и терпят такое отношение. Этот миф подразумевает, что она получает сексуальное удовольствие от того, что избиваема мужчиной, которого она любит.

2. Женщины провоцируют насилие и заслуживают его.

Ни одно существо не заслуживает побоев, однако, в реальности, обидчик всегда найдет оправдание своим действиям, независимо от того, как вела себя жертва.

3. Женщины, подвергающиеся насилию, всегда могут уйти от обидчика.

В обществе, где женщинам предписано с культурной точки зрения верить в то, что любовь и брак являются для них истинной самореализацией, часто считается, что она имеет право и свободу уйти из дома, когда насилие становится очень серьезным. На самом деле, в реальности, существует очень много препятствий для женщин на этом пути.

4. Однажды подвергшаяся насилию женщина — навсегда жертва.

Пройдя консультирование у специалистов, женщина может возвратиться к «нормальной» жизни, если цикл насилия разорван, и женщина не находится в ситуации насилия и опасности.

5. Мужчины-обидчики ведут себя агрессивно и грубо в отношениях со всеми.

Большинство из них способны контролировать свое поведение и понимают, где и по отношению к кому можно проявлять агрессивные эмоции.

6. Те, кто избивают, не являются любящими мужьями или партнерами.

Они используют любовь для того, чтобы удержать женщину в рамках насильственных отношений.

7. Обидчики, применяющие насилие, психически нездоровы.

Эти мужчины часто ведут «нормальный» образ жизни, за исключением тех моментов, когда они позволяют себе вспышки агрессивного поведения. Социальный статус таких мужчин может быть довольно высоким, они могут занимать

руководящие посты, вести активную социальную жизнь, быть успешными в бизнесе.

8. Мужчины, подвергающие насилию, являются неудачниками и не могут справиться со стрессом и проблемами в жизни.

Состояние стресса рано или поздно испытывают все люди, но не все подвергают насилию других людей.

9 Мужчины, избивающие жен, избивают также и детей.

Это случается примерно в одной трети семей.

10. Мужчина прекратит насилие, «когда мы поженимся».

Женщины думали, что эти мужчины прекратят контролировать, если они поженятся. Предполагается, что добившись своего, он должен успокоиться и поверить, что она его любит, так как брак является наивысшим доказательством любви. Однако проблема в том, что власти не бывает много, и цикл насилия продолжается.

11. Детям нужен их отец, даже если он агрессивен, или «я остаюсь только из-за детей».

Без сомнения, в идеале дети нуждаются в матери и отце. Однако дети, живущие в условиях насилия в семье, сами могут просить мать убежать от отца, чтобы спастись от насилия.

12. Домашние ссоры, рукоприкладства и потасовки характерны для необразованных и бедных людей. В семьях с боле высоким уровнем достатка и образования такие происшествия случаются реже.

Насилие в семье не ограничивается определенными слоями и группами населения. Это случается во всех социальных группах независимо от уровня образования и доходов.

13. Ссоры между мужьями и женами существовали всегда. «Милые бранятся — только тешатся». Это естественно и не может иметь серьезных последствий.

Ссоры и конфликты действительно могут присутствовать во многих отношениях. Отличительной чертой насилия является серьезность, цикличность и интенсивность происходящего и последствий.

14. Пощечина никогда не ранит серьезно.

Насилие отличается цикличностью и постепенным усилением актов насилия. Это может начинаться просто с критики, переходя к унижениям, изоляции, потом пощечина, удар, регулярные избиения, а иногда смертельный исход.

15. Причиной насилия является алкоголь.

Принятие алкоголя снижает способность контролировать поведение, но среди обидчиков много мужчин, не употребляющих табак или алкоголь. Некоторые, пройдя лечение от алкоголизма, продолжали быть агрессивными и жестокими по отношению к близким. Алкоголизм или принятие алкогольных напитков не может служить оправданием насилия.

16. Насилие в семье — новое явление, рожденное современными экономическими и общественными переменами, убыстряющимся темпом жизни и новыми стрессами.

Обычай избивать жену так же стар, как и сам брак. В самые давние времена, свидетельства о которых дошли до нас, закон открыто поощрял и санкционировал обычай избивать жену.

17. Сейчас домашнее насилие — явление редкое. Оно осталось в прошлом, когда нравы были более жестокими, и женщины считались собственностью мужчин.

Насилие в семье — явление весьма распространенное в наше время. Во многих странах специалисты по юриспруденции и адвокаты, специализирующиеся на защите прав женщин, считают, что домашнее насилие занимает одно из первых мест среди тех видов преступности, сведения о которых редко доходят до правоохранительных органов.

Существование этих и других мифов о проблеме насилия в семье ложится дополнительным грузом на плечи женщин, которые подвергаются насилию.

Все это — барьеры на пути к нормальной жизни.

Насилие против членов семьи такое же преступление, как и любое другое. Никто не имеет права злоупотреблять своей властью и силой в отношении другого человека.

ФОРМЫ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Физическое: таскание за волосы, выкручивание рук, пощёчины, избиение.

Сексуальное: непристойные сексуальные прикосновения, взгляды, разговоры, отказ партнера использовать контрацептивные средства, изнасилование, беременность по принуждению, инцест.

Психологическое: оскорбления, крики, грубость, нецензурная брань, пренебрежительное отношение, молчание как форма наказания, игнорирование мнения, неоправданная ревность, вмешательство в личную жизнь, доведение до самоубийства…

Экономическое: запрет на работу вне дома, отбирание денег или предоставление недостаточного количества денег для жизни, сокрытие доходов, уклонение от уплаты алиментов.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Корни мужской жестокости по отношению к женщине уходят в далекое прошлое, когда жена воспринималась как часть собственности, наряду с домом, землей, другим имуществом.

v Ревность как форма собственности. Ревность — это форма контроля и власти одного человека над другим. В основе ревности лежит недоверие и отсутствие искренности в отношениях.

v Насилие, перенесенное в детстве. Семейное насилие часто имеет характер эпидемии. Большинство насильников выросли в семьях, где драки были нормой жизни.

v Нереалистические ожидания. Мужчина ожидает от женщины, что она будет верхом совершенства во всем (идеальная жена, мать, любовница).

v Традиционный взгляд на положение женщин и мужчин в семье. Мужчина — абсолютный и беспрекословный глава семьи, властелин.

v Обвинение других (в частности, женщин) в собственных проблемах и собственных чувствах. «Женщина всегда виновата в любых сложных и ошибочных ситуациях, которые происходят с мужчиной».

Любые причины, объясняющие применение силы, являются надуманными. Никто не дает право на насилие.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНА ТЕРПИТ И НЕ УХОДИТ?

Ø Мешает страх ухода (боязнь за свою жизнь);

Ø Наличие жилищных проблем (отсутствие возможности раздельного проживания с насильником);

Ø Финансовые проблемы (абсолютная экономическая зависимость женщины от мужа, отсутствие работы);

Ø Название своих собственных прав и возможностей;

Ø Мифы и стереотипы: «бьет и ревнует — значит любит», «Насилие есть во всех семьях», «Только женщина несет ответственность за то, что происходит в семье», «Нужно все терпеть ради детей», «У женщины одна дорога — от печи до порога».

НАСИЛИЕ ПРОТИВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ТАКОЕ ЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КА И ЛЮБОЕ ДРУГОЕ. НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ СВОЕЙ ВЛАСТЬЮ И СИЛОЙ В ОТНОШЕНИИ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА.

Если Вы подверглись домашнему насилию, знайте:

- Уголовное законодательство применимо к члену Вашей семьи в той же мере, как и к любому человеку, совершающему насильственные действия.

- Вы можете подать иск о лишении родительских прав, если дети подвергаются насилию.

- Вы можете вызвать милицию, и милиция обязана приехать на вызов и принять Ваше заявление. Запишите регистрационный номер заявления. Если сотрудники милиции отказываются зарегистрировать заявление, Вы можете обратиться с жалобой к начальнику отделения милиции или в прокуратуру.

- Сотрудники милиции обязаны выдать направление на медицинскую экспертизу. Вы также можете обратиться к врачу самостоятельно, в данном случае проследите, чтобы всю информацию занесли в медицинскую карту.

- Сохраните доказательства — порванная одежда, сломанные вещи. Сфотографируйте телесные повреждения. Расскажите о других случаях применения насилия.

Очень часто ЕДИНСТВЕННЫМ способом избавиться от насилия является уход. Если Вы решите уйти, то пока Вы готовитесь и остаетесь дома, ВАМ НАДО ПОЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

1) Научитесь распознавать признаки приближающейся вспышки буйства. Если вы знаете, что Ваш муж особенно опасен, когда пьет, старайтесь не оставаться дома, когда он пьян. Не говорите ему, что уходите. Это разозлит его еще больше.

2) Избегайте оказываться в определенных местах, пока муж в агрессивном состоянии: в ванной комнате, у которой только одно дверь; в кухне, где много опасных предметов.

3) Спрячьте такую кухонную утварь как ножи, ножницы, которые могут быть использованы как оружие насилия.

4) Если в доме есть оружие, научитесь разряжать его.

5) Обдумайте будущий уход до мелочей. Примите решение, когда и как Вы покинете дом, на каком виде транспорта, какие вещи возьмете с собой.

6) Храните запасные ключи, копии нужных документов, немного денег и смену одежды где-нибудь за пределами вашего дома — у подруги, родственницы, соседки.

Помните, Вы не виноваты в том, что с Вами происходит. ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ТЕРПЕТЬ НАСИЛИЕ. Он может обещать Вам, что такое больше не повторится, но насилие — это циклический процесс, и вскоре все повторится снова.

( 170 — телефон горячей линии в г. Жлобине)

( 2-80-86 — отделение социальной адаптации и реабилитации)

Преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних являются общественно опасным явлением и представляют собой одну из наиболее опасных форм антисоциального поведения, и данный тезис не требует особых доказательств.

Вред, причиненный ребенку в результате насильственных преступлений, приводит к отклонениям в нравственном и психофизическом развитии несовершеннолетних и представляет угрозу для его будущего.

Результативность предупреждения и профилактики преступлений против половой свободы несовершеннолетних весьма сильно осложняется множеством обстоятельств, среди них:

— особенности организма несовершеннолетних – их психология и физиология. Дети зачастую просто не в состоянии осознать, что над ними было совершено насилие, либо скрывают это всеми возможными способами, боясь отрицательной реакции со стороны родителей и других близких лиц.

-прямая зависимость потерпевших несовершеннолетних от преступника. Субъекты преступления в этом случае могут выступать блокирующем фактором — использовать все возможные средства для того, чтобы о преступлении никто не узнал.

Справочно: Сексуальное насилие — любой контакт или взаимодействие между ребенком и человеком, старше его по возрасту, в котором ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции. Это:

-ласка и трогание запретных частей тела, эротизированная забота;

-демонстрация половых органов, использование ребенка для сексуальной стимуляции взрослого (развратные действия);

-изнасилование в обычной форме, орально-генитальный и анально-генитальный контакт;

Сексуальная эксплуатация — порнографические фотографии и фильмы с участием детьми, проституция.

Следует отметить, что уголовные дела данной категории являются в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством делами публичного обвинения, т.е. возбуждаются независимо от наличия заявления потерпевшей (потерпевшего) и не подлежат прекращению в случае примирения сторон.

В уголовном законодательстве данные виды преступлений выделены в отдельную главу «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы».

Наиболее часто несовершеннолетние признаются потерпевшими при расследовании уголовных дел, возбужденных по ст.ст.166, 167, 168, 169 УК Республики Беларусь и других.

Статья 166. Изнасилование

1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или с угрозой его применения к женщине или ее близким либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (изнасилование) –

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим действия, предусмотренные статьей 167 настоящего Кодекса, либо изнасилование заведомо несовершеннолетней –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет.

3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Статья 167. Насильственные действия сексуального характера

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), –

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Те же действия, совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим изнасилование, либо группой лиц, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней), –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), либо причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Статья 168. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,

не достигшим шестнадцатилетнего возраста

1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, –

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом.

2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 166 или 167 настоящего Кодекса, либо лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, либо группой лиц, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 169. Развратные действия

1. Развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166, 167 и 168 настоящего Кодекса, –

наказываются арестом или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

2. Те же действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Большинство родителей, педагогов и психологов боятся обсуждать тему сексуального насилия больше, чем жертва. В беседах с детьми они не задают правильные вопросы на эту тему, а иногда и не слышат, когда они намекают им о совершенном насилии. В то же время, как показывает практика, даже при наличии объективной информации все внимание сосредотачивается, как правило, на преступнике, тогда как жертва нуждается в первую очередь во внимании и необходимой социальной, психологической и медицинской помощи.

Признаки сексуального насилия

у детей и подростков

В случае сексуального насилия или действий сексуального характера изменения могут произойти как в поведении ребенка, так и в его физическом и психологическом состоянии.

Физические признаки:

Оральные симптомы: экзема, дерматит, герпес на лице, губах, в ротовой полости, кроме этого, может быть отказ от еды (анорексия) или наоборот — переедание (булимия).

Анальные симптомы: повреждения в прямой кишке, покраснение ануса, варикозные изменения, ослабление сфинктера, запоры.

Вагинальные симптомы: нарушение девственной плевы, расширение влагалища, свежие повреждения (раны, ссадины), сопутствующие инфекции.

Кроме этого, признаками сексуального насилия над ребенком являются:

— порванное, запачканное или окровавленное нижнее белье;

— гематомы (синяки) в области половых органов;

— кровотечения, необъяснимые выделения из половых органов;

— гематомы и укусы на груди, ягодицах, ногах, нижней части живота, бедрах;

— боль в нижней части живота;

— повторяющиеся воспаления мочеиспускательных путей;

— болезни, передающиеся половым путем;

— беременность.

Изменения в поведении:

Изменения в выражении сексуальности ребенка:

— чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания;

— поразительные для этого возраста знания о сексуальной жизни;

— соблазняющее, особо завлекающее поведение по отношению к противоположному полу и взрослым;

— сексуальные действия с другими детьми (начиная с младшего школьного возраста);

— необычная сексуальная активность: сексуальное использованием младших детей; мастурбация (начиная с дошкольного возраста), отирание половых органов о тело взрослого.

Изменения в эмоциональном состоянии

и общении ребенка:

— замкнутость, изоляция, уход в себя;

— депрессивность, грустное настроение;

— отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство испорченности;

— частая задумчивость, отстраненность (встречается у детей и подростков, начиная с дошкольного возраста);

— истерическое поведение, быстрая потеря самоконтроля;

— трудности в общении с ровесниками, избегание общения с ними, отсутствие друзей своего возраста или отказ от общения с прежними друзьями;

— отчуждение от братьев и сестер;

— терроризирование младших и детей своего возраста;

— жестокость по отношению к игрушкам (у младших детей);

— амбивалентные чувства к взрослым (начиная с младшего школьного возраста).

Изменения личности и мотивации ребенка, социальные признаки:

— неспособность защитить себя, непротивление насилию и издевательству над собой, смирение;

— резкое изменение успеваемости (хуже или гораздо лучше);

— прогулы в школе, отказ и уклонение от обучения, посещения учреждения дополнительного образования, спортивной секции;

— принятие на себя родительской роли в семье (по приготовлению еды, стирке, мытью, ухаживанию за младшими и их воспитанию);

— отрицание традиций своей семьи вследствие несформированности социальных ролей и своей роли в ней, вплоть до ухода из дома (характерно для подростков).

Изменения самосознания ребенка:

— падение самооценки;

— мысли о самоубийстве, попытки самоубийства.

Появление невротических и психосоматических симптомов:

— боязнь оставаться в помещении наедине с определенным человеком;

— боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться от участия в занятиях физкультурой или плаванием, или снимать нижнее белье — трусики во время медицинского осмотра).

Конечно, выявив у ребенка какой-либо из этих признаков, не стоит сразу подозревать насилие, но если они присутствуют в комплексе, на такого ребенка стоит обратить внимание и деликатно расспросить его о том, что происходит в его жизни. Если же ваши опасения подтвердились, то необходимо сразу же сообщить о преступлении в органы внутренних дел, а ребенку должна быть оказана профессиональная психологическая, медицинская и иная помощь.

Если же помощь не оказана вовремя, ребенок остается один на один со своей проблемой. Психологические травмы детства оказывают сильное влияние на всю последующую жизнь человека, формирование его характера, будущую сексуальную жизнь, психическое и физическое здоровье, на адаптацию в обществе в целом.

Остановитесь! Оглянитесь!

Рядом с Вами может быть ребенок, который нуждается именно в Вашей помощи…

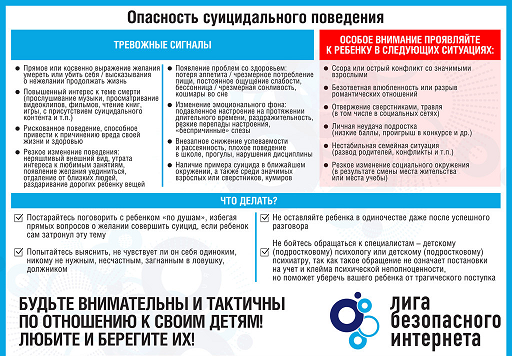

В социальных сетях активизировались группы, которые подсаживают подростков на «игру смерти» и подталкивают к роковому шагу. «Кураторы» групп предлагают им наносить шрамы, выходить на связь в 4.20, резать вены и шаг за шагом ведут к последней черте.

На руке нацарапать кита

В сети активно распространяется информация об опасной для подростков игре «Беги или умри», в другом случае ее называют «Синий кит» («Тихий дом»). Услышав об этом, у одних родителей – паника, другие – абсолютно спокойны, потому что доверяют своим детям и не верят, что они могут поступить настолько глупо. Но все-таки опасения за наших детей – это нормальное чувство родителей. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, – научить ребенка не поддаваться на такие провокации и уметь отстаивать свою точку зрения.

Так называемый «Синий кит» («Тихий дом») – это смертельно опасная игра, в финале которой дети совершают самоубийство. Суть игры довольно проста. Подросток, начав в нее играть, получает регулярно различные задания. Первое из них – нацарапать на руке синего кита и прислать фото в качестве доказательства. Последним заданием будет совершить самоубийство. Уже известно, что «ведущие» игры шантажируют участников тем, что вычисляют их адреса и, если самоубийство не случается, якобы наступает смерть кого-то из близких подросткам людей. Кто играет роль «кураторов», пока не установлено. Это могут быть как психически нездоровые взрослые, так и подростки с кучей комплексов, которые через смерть других пытаются самоутвердиться. Длится игра «Синий кит» 50 дней. Ровно 50 дней подросток получает задания, которые он должен выполнить, и с каждым разом они носят все больше суицидальный характер. Был случай, когда задание на порез вен осуществлялось на четвертом дне. И, что самое странное, на эти группы в социальных сетях мало кто жалуется.

В России уже не менее 16 подростков совершили самоубийство, начав играть в «Синего кита». А игр-то смерти в соцсетях не одна, и не две… Если учесть, что они привлекают подростков и в других странах, то это настоящее бедствие.

Психологические признаки зависимости от игры

Признаки, появляющиеся в поведении у детей, которые играют в такие игры, – это грусть, агрессия, ребенок закрывает руками или чем-либо другим лицо, демонстрирует указательный палец. Как правило, он не высыпается, даже если рано ложится спать. Проследите, спит ли ваш ребенок в ранние утренние часы, рисует ли китов, бабочек, единорогов? Состоит ли в группах, содержащих в названии следующее: «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», f57, f58, «Тихий дом», «Рина», «Ня.пока», «Море китов», «50 дней до моего…». В переписке с друзьями (на личной «стене») есть фразы «разбуди меня в 4.20», «я в игре». ОПАСНО, если появляются цифры, начиная от 50 и меньше.

В Мариуполе 15-летняя девочка прыгнула с 13-го этажа. По рассказам друзей, она была подписана в «группе смерти» в социальной сети и выполняла задания модератора, который и приказал ей шагнуть с высоты. Мариупольчанка выложила в сеть снимок 8 декабря, сделанный с высоты 13-го этажа – эта фотография также была условием квеста. Именно так поступали и многие дети-самоубийцы в России. А 8 и 9 декабря «группы смерти» анонсировали волну самоубийств подростков. Об этом в социальной сети написала москвичка Екатерина Мелихова, оказывающая психологическую помощь подросткам.

Как уберечь ребенка от «группы смерти»

1. Психологи советуют родителям более внимательно относиться к своим детям, постоянно поддерживать с ними эмоциональный контакт. Ребенок не должен чувствовать себя одиноким, брошенным, лишенным заботы родителей, их человеческой любви и поддержки. Он должен искать защиту у родных, а не бродить по сети в поисках различных групп, которые, как показывает практика, могут быть даже смертельно опасными. Многие специалисты отмечают, что в игру «Синий кит» ввязываются те дети, которые сами переживают на данный момент какую-то душевную травму. Игра рассчитана только на неуверенных в себе людей, пытающихся доказать свою крутость, смелость, отвагу. Полезно будет сообщить детям, что истинно отважный человек рискует лишь в особо важных случаях, а не разменивается жизнью ничем не оправданным геройством. Убежден, что, если родители предельно взаимосвязаны с подростком и в его сердце присутствует душевное спокойствие, он увидит группу «Синий кит» в социальной

сети и однозначно пройдет мимо нее, как психологически несоответствующей его интересу и настроению.

2. Предложите ребенку заучить несколько фраз, которыми можно парировать попытки взять на «слабо»:

- Не хочу, мне наплевать, что ты обо мне подумаешь, я не буду играть в это.

- У меня есть более интересные дела. Какие? Не твое дело.

- Мне это неинтересно. Я не делаю того, что мне неинтересно.

3. Скажите ребенку, что быть зрителем чужой глупости тоже нежелательно. Отказ быть зрителем какого-нибудь опасного экстрима – это шанс уберечь старающихся на публику ребят, от ненужного риска.

Любимый символ большинства таких пабликов – киты. Они присутствуют в названиях, на картинках, в видео, постах. Китами называют себя и участники этих групп. Киты выбраны не случайно – эти животные иногда выбрасываются на берег, убивая себя.

Как восстановить эмоциональный контакт с ребенком

Родители должны постараться каждый день нарабатывать и закреплять навыки позитивного общения и поведения с ребенком:

Доброжелательно всегда приветствуйте своего ребенка, учитывайте при встрече доброжелательность глаз, улыбку, ласково произносимое имя. Это очень важно при первом контакте, т.е. сама подготовка к контакту, вхождение в ситуацию и сам выход из ситуации. И каждый новый контакт утром обновляйте, так как ребенок на завтрашний день теряет эмоционально впечатление о прошедшем. Все приходится повторять каждый раз и нарабатывать вновь и вновь позитивную привычку быть таким доброжелательным родителем.

Администратор «групп смерти» и создатель зловещего хештега Филипп Будейкин был задержан в Санкт-Петербурге в начале декабря прошлого года. Паблики, в которых он толкал детей на смерть, заблокированы. Мужчина признался, что, благодаря его непосредственному участию, в течение года погибли 17 детей. Однако неизвестные «кураторы» продолжают выходить на связь с подростками и толкают их на смерть.

- Если контакт установлен и ребенок реагирует доброжелательно, тогда спросите его о самочувствии, здоровье, делах. Сформированное взаимное доверие позволит дальше оставаться в близком контакте, задавать вопросы и получать ответы.

- Внимательно выслушайте ребенка, о чем он говорит, не перебивайте его в разговоре, дайте ему выговориться, расслабиться, почувствовать себя нужным, полезным, значимым. Так общаясь, ваш ребенок получит уважение с вашей стороны и за оказанную ему поддержку начнет испытывать такое же уважение и к вам.

- Будьте в поведении уступчивым, сдержанным, скромным. Испытывая подобное влияние, ваш ребенок таким образом ощутит уважительность, одобрение с вашей стороны и тем самым настроится на позитивную волну общения.

- Говорите спокойно, немногословно; жестикулируйте руками, плавно, гибко. Эмоциональная уравновешенность, цельность слов, гибкость языка тела не вызовет раздражительных реакций у ребенка и создаст обстановку комфортных отношений.

- Заслуженно хвалите ребенка, проявляйте искренние знаки симпатии – это поддержит атмосферу дружеских отношений.

- Находите в ребенке все положительное. Основное в данном случае – хотя бы заметить в нем красивую пуговицу, чистые ботинки, вызвать у себя первую реакцию приятия, ведь в каждом плохом есть всегда и хорошее, принять ребенка таким, каков он есть, – это значит, изначально уже простить его.

- Всегда благодарите ребенка за оказанное вам внимание в беседе или в помощи. Делайте это всегда искренне.Каждодневно выполняя все эти рекомендации, можно добиться в поведении и общении с ребенком хорошего результата взаимопонимания.

По данным российского издания «Новая газета», из 130 молодых людей, покончивших жизнь самоубийством за последние полгода по всей России, около 80 состояли в этих «группах смерти» и готовились к тому, чтобы сознательно лишить себя жизни, действуя по чьей-то указке.

Уважаемые родители, учителя, водители! Давайте будем предельно внимательны к нашим детям дома, на работе, на дорогах и предотвратим надвигающуюся волну последствий опасных игр.

Любые неожиданные или драматические изменения, повлиявшие на поведение подростка или молодого человека, любые изменения в поведении, словесные и эмоциональные признаки следует принимать всерьез. К ним относятся:

- потеря интереса к обычным видам деятельности;

- внезапное снижение успеваемости;

- необычное снижение активности, неспособность к волевым усилиям;

- плохое поведение в школе;

- необъяснимые или часто повторяющиеся исчезновения и прогулы;

- увеличение потребления табака, алкоголя или наркотиков;

- инциденты с вовлечением правоохранительных органов, участие в беспорядках.

Характерные признаки суицидальной опасности

Словесные признаки (человек, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своем душевном состоянии: «я не могу так дальше жить»; «я больше не буду ни для кого проблемой»; «тебе больше не придется обо мне волноваться». Много шутит на тему самоубийства. Проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти.

Поведенческие признаки (раздаёт другим вещи, имеющие большую личную значимость, приводит в порядок дела, пишет прощальные письма, демонстрирует радикальные перемены в поведении такие, как: в еде – ест слишком мало или слишком много; во сне – спит слишком мало или слишком много; во внешнем виде – становится неряшливым; в привычках – пропускает занятия; замыкается от семьи и друзей, проявляет признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния.

Ситуационные признаки (человек может решиться на самоубийство, если он социально изолирован (не имеет друзей), чувствует себя отверженным; живет в нестабильном состоянии (серьезный кризис в семье – в отношениях к родителям или родителей друг с другом; алкоголизм – личная или семейная проблема); ощущает себя жертвой насилия – физического, сексуального или эмоционального; предпринимал попытку суицида ранее; имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно совершалось кем -то из друзей, знакомых или членов семьи; перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей).

Причины, приводящие к суицидам, имеют психологический характер, поэтому работа по профилактике и предупреждению суицидов заключается, прежде всего, в укреплении психологического здоровья.

Мероприятия с учащимися:

1. Тренинги по обучению основам аутогенной тренировки и эмоциональной саморегуляции, социальным навыкам и умениям преодоления стресса.

2. Тренинги ассертивного поведения (ассертивные люди — это уверенные в себе люди, которые просто счастливы быть самими собой) и уверенности в себе, выработки мотивации достижения успеха.

3. Тренинги личностного роста.

4. Психологическая коррекция пассивной стратегии избегания, повышение уровня самоконтроля.

5. Конференции, внутришкольные семинары, дебаты по обсуждению основных проблем подросткового возраста, которые могут привести к суицидам. К ним следует привлекать специалистов (врачей, психологов и др.), которые могут оказать консультативную помощь.

6. Классные часы, которые могут быть посвящены проблемам общения со сверстниками, конструктивным стратегиям выхода из конфликтных ситуаций, взаимоотношениям в семье, отношения к самому себе (восприятие своих способностей, недостатков, внешнего вида и т.п.) с привлечением психолога.

Мероприятия для педагогов:

1. Педагогические советы с целью информирования педагогов об особенностях протекания кризиса подросткового возраста, особенностях личности суицидентов, причинах, приводящих к суицидам, возможных педагогических мерах по предотвращению суицидов в школе.

2. Совместные воспитательные мероприятия педагогов с учащимися по обсуждению актуальных для них проблем.

Мероприятия для родителей:

1. Родительские собрания с целью просвещения родителей об особенностях протекания кризиса подросткового возраста, проблемах взаимоотношений в семье, которые чаще всего приводят к суицидам, признаках проявления суицидального поведения подростков.

2. Совместные собрания родителей и детей по обсуждению проблем детско-родительских отношений.

3. Психологическое консультирование родителей по вопросам проблем взаимоотношений с детьми.

Что такое игромания, насколько она опасна?

Игромания (игровая зависимость, лудомания, гэмблинг-зависимость) – разновидность психологической зависимости, заключается она в потребности в азартных играх, при этом утрачивается интерес к материальным, семейным, социальным ценностям. Наиболее распространенный вариант игромании – зависимость от компьютерных игр.

Среди основных причин развития игровой зависимости выделяют:

отсутствие ярких моментов в реальной жизни;

несформированную психику (фиксация в детском или подростковом возрасте)

Про наличие игровой зависимости свидетельствуют следующие симптомы:

— нежелание зависимого человека отвлечься от компьютерной игры, появление ярко выраженного раздражения при вынужденном отстранении от игры, при возобновлении компьютерной игры наблюдается эмоциональный подъем;

— неспособность спрогнозировать время завершения компьютерного сеанса, откладывание этого момента на длительное время;

— постоянные разговоры зависимого человека о его любимой компьютерной игре;

— отсутствие интереса к еде (прием любой пищи, не отходя от компьютера);

— нерациональный режим дня, сокращение времени на сон с целью удлинения компьютерного сеанса;

— забывание о служебных, домашних делах, отсутствие интереса к ним;

— пренебрежение личной гигиеной.

Многие люди увлекаются компьютерными играми, но далеко не все становятся игроманами. Условно всех игроков можно разделить на 4 категории:

— играющие ситуационно – чтобы начать играть, таким людям необходимы внешние факторы, например, конкуренция, наличие свободного времени. Если внешнее воздействие отсутствует, тогда и интереса к игре не будет;

— играющие эпизодически – время от времени такие люди начинают играть в компьютерные игры, однако они способны контролировать себя, ставить временные рамки;

— играющие систематически – такие люди могут увлечься компьютерными играми, посвятить им много времени, однако потраченное впустую время, не выполненные из-за игры обязанности вызывают у таких людей угрызение совести, благодаря чему они могут прекратить играть;

— азартные игроки (игроманы) – для людей этой категории игра – смысл жизни. Компьютерные игры занимают практически все время. Если такой человек не имеет возможности играть в данный момент, он все равно мысленно планирует ход игры, ждет, когда же наступит тот момент, когда он сможет вернуться к игре. Проигрыши и невыполненные дела не только не отстраняют такого человека от игры, а наоборот подстегивают его к продолжению игры.

Развитие игромании происходит в несколько стадий:

На первой стадии появляется усиленное желание играть, удлиняются игровые сеансы. Увеличиваются ставки в игре (если требуются финансовые вложения). Правда, борьбы между желанием играть и не играть на данной стадии еще нет. Даже при желании сесть за компьютер и погрузиться в мир игры человек может отказаться играть.

На второй стадии игровой зависимости появляется борьба мотивов «играть – не играть», при этом «не играть» все сложнее и сложнее. Возрастает азарт, возникают определенные суеверия, ритуалы, связанные с игрой. Время пребывания за компьютером увеличивается, отказаться от игры очень сложно. При наличии денежных выигрышей все полученные средства снова возвращаются в игру.

На третьей стадии зависимости компьютерная игра становится центром всей жизни. Деньги воспринимаются лишь как символ игры. Преодолеть желание играть такой человек самостоятельно не может. Цель игры на этой стадии – сам процесс игры, а не выигрыш или ликвидация долга. Период воздержания от игры очень мал и возникает лишь принудительно (например, отсутствие электроэнергии). Даже в свободное от компьютерной игры время зависимый человек погружен в игровые фантазии.

Последствия игровой зависимости:

— постоянные конфликты в семье, возможен даже распад семьи;

— потеря друзей;

— утрачивается социальный статус;

— большой денежный долг (если игра велась «на деньги»);

— деградация личности.

Лечение игромании На начальной стадии игровой зависимости можно попробовать справиться с данным недугом, не прибегая к помощи врачей. Необходимо стабилизировать обстановку в семье, избегать конфликтов, скандалов, которые только усугубляют игроманию. Постарайтесь «переключить» зависимого человека – активный отдых, встречи с друзьями, другие хобби, путешествия способны отвлечь игромана. Покажите ему, что жизнь вне компьютерной игры тоже может быть интересной, пусть он ощутит, что может быть значимым и нужным не только во время компьютерной игры, но и в реальной жизни. И тогда проблема зависимости от компьютерных игр может исчезнуть.

Если игровая зависимость достигла второй, а тем более третьей стадии, необходима специализированная помощь психотерапевта. Учитывая психологический причины развития зависимости, особенности конкретной личности, психотерапевт разработает индивидуальную эффективную методику лечения зависимости от компьютерных игр.

Первые сигналы опасности

Рекомендации для родителей:

1. Чтобы виртуальный мир – не стал заменой реальной жизни, старайтесь проводить больше времени с ребенком, тогда вы обязательно заметите первые признаки зависимости.

2. Обратите внимание на то:

— сколько времени ваш ребенок проводит за компьютером и предпочитает ли ему реальное общение со сверстниками;

— дублирует ли он в обычной жизни свое поведение в игре, проявляет ли агрессивное настроение;